職場によくいる困ったさんの6つのタイプ化

今回は、発売前に炎上騒ぎになっている「職場の困った人をうまく動かす心理術」という本を読んでみた感想(炎上の原因)をあげてみたいと思います。

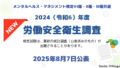

著書である心理カウンセラーの神田裕子は、本書を書くことになったきっかけとして、職場の「デキる人」や「いい人」が(困っている人たちによって)一方的に悩み苦しむのは、あまりに不公平ではないでしょうか?そう感じたことが本書を書くきっかけと書いています。

そのうえで、困った人たちに対してどう考え、どう対処すればよいのかを伝えることが、本書の目的としています。

おそらく、本書は、職場のできる人やいい人と思われている人が心理カウンセラーである著者に対して相談してきた内容等が元になっているものと思われます。

そのため、本書は、職場内の「デキる人」「いい人」が悩む要因となっている人をすべて「困った人」とまとめて説明しています。本書の2ページでは、自分の仕事を押しつける人、無茶なことを言う人、一方的に攻撃したりする人などを困った人の例としてあげています。

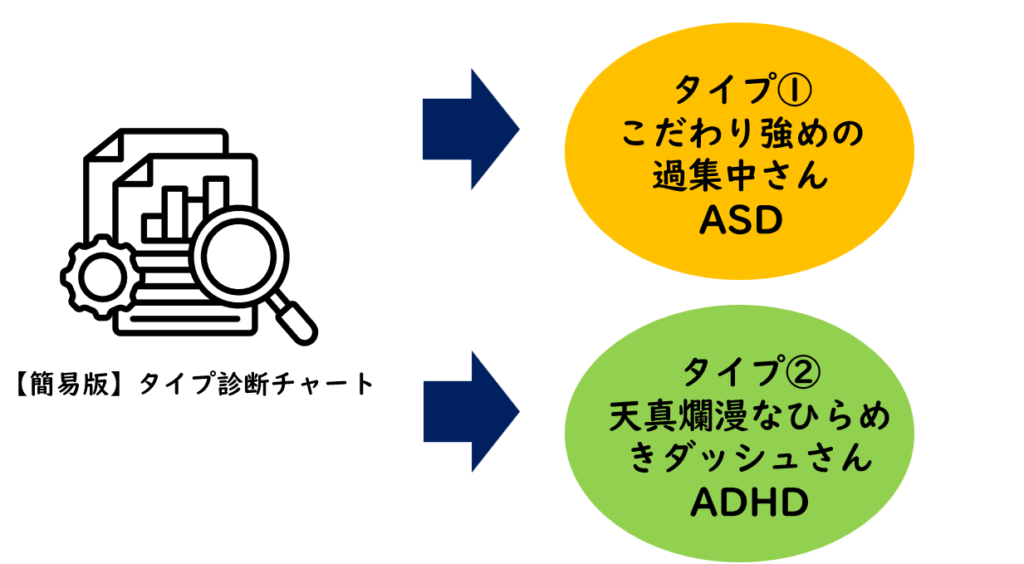

さらに、職場によくいる困ったさんを下記の6つのタイプに分けています。

- タイプ1 こだわり強めの過集中さん

- タイプ2 天真爛漫なひらめきダッシュさん

- タイプ3 愛情不足のかまってさん

- タイプ4 心に傷を抱えた敏感さん

- タイプ5 変化に対応できない価値観迷子さん

- タイプ6 頑張りすぎて心が疲れたおやすみさん

上記の6つのタイプは、本書の22ページ以降、医学的・心理学的な観点を用いて整理した結果として、下記の内容が追加されています。

- タイプ1 こだわり強めの過集中さん(ASD)

- タイプ2 天真爛漫なひらめきダッシュさん(ADHD)

- タイプ3 愛情不足のかまってさん(愛着障害)

- タイプ4 心に傷を抱えた敏感さん(トラウマ障害)

- タイプ5 変化に対応できない価値観迷子さん(世代ギャップ)

- タイプ6 頑張りすぎて心が疲れたおやすみさん(疾患)

本書は、発売前に炎上しています。

まるで健常者が障害者の迷惑を常に被っており、また発達障害やトラウマを抱えていたり仕事を頑張り過ぎて心が疲れてしまっていたりする人が「真面目ないい人」ではないとでも言いたいかのような書き方になっています。また「戦わずして勝つ」というのも、健常者が障害者を打ち負かすという表現に感じられるでしょう。(Yahooニュース4/19(土) 8:44配信)

第1章 あなたのイライラ・モヤモヤはどこから来るの?

本書の第1章では、【簡易版】タイプ診断チャートが紹介されており、質問にイエスかノーかを答えることにより、先ほど述べた6つのタイプのいずれに該当するかの判断ができるようになっています。

つまり、タイプ診断チャートによって、発達障害であるASDやADHDが判断されるのです。

発達障害の診断は非常に難しいと言われています。その理由としては、血液検査の数値や、レントゲンでわかるものではないこと、明確な基準がないことなどが挙げられます。その結果、少しのグレーゾーンにあるだけにもかかわらず発達障害だと決めつけてしまう「過剰診断」が生じることがあります。

医学的に難しい診断が、チャートだけで発達障害を決めつけることは不可能なのです。それにもかかわらず医者でもない著者が安易に決めつけていることは、少し問題があると思います。

また、本書は、例えばタイプ1では、すぐにキレる!こだわり強めの「ASD」、タイプ2では、実は能力が高い!自由気ままな「ADHD」といった一見するとそれぞれのタイプにレッテルが貼られているような印象を受ける構成になっています。

著者は、発達障害をレッテル貼りに利用してほしいのではなく、個性として面白がるくらいの寛容さが必要なのではないかと思うのです。発達障害の特性は、才能とつながっています。と書いています。しかし、この表現からは、発達障害をレッテル貼りとして利用される可能性があることの危険性を著者は認識しているものと感じ取ることができます。

第2章 事例でわかる!モヤモヤ「困ったさん」のスッキリ対処法

この章は、最も多くのページが割かれており、多くの事例とそれに対する対処法が述べられています。

例えば、タイプ①(ASD)の事例では、下記の6つの事例とそれに対する対処法が述べられています。

- 取締役にも平気でため口

- 気まずくなると急にいなくなる

- タスクや締め切りの管理が苦手

- 日本語に厳しすぎて赤ペンが止まらない

- ルーティンが崩れると大パニック

- 悪臭を放ってもおかまいなし

この内容に関して、発達障害当事者協会が、「ASDの人を「異臭を出す人」、ADHDの人を「人の手柄を横取りする人」という一方的な断定については、貴社の見解として適切だとお考えでしょうか?」といった質問状を出版社に送っています。

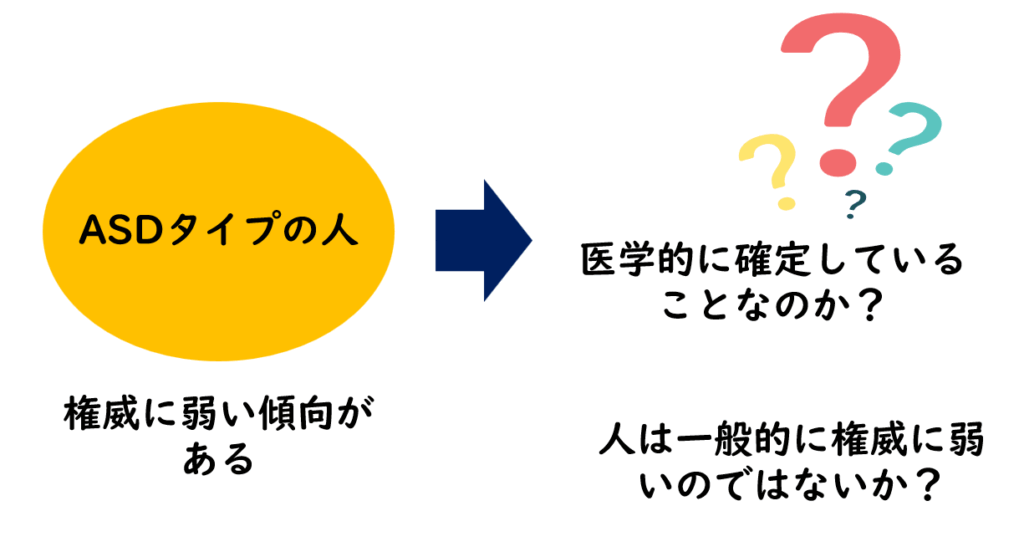

タイプ①の1では、「取締役にも平気でため口をする人の事例が挙げられており、ASDタイプの人は、平等意識に長けていて正義の味方でいる半面、権威に弱い傾向があると書かれています。そして、取締役にも平気でため口をする人に対しては、ASDタイプの人は、権威に弱い傾向があるため、たとえば専門家が書いたビジネスマナーの本を渡して「参考になると思うから、これを読んでおいてくれる?」とお願いしてみる。あるいは、「超有名な先生の研修があるから受けてね。」とすすめるのも有効ですといった対処法が書かれています。

ASDタイプの人は傾向に弱い傾向があると書かれていますが、医学的に確定していることなのでしょうか?そもそも人は一般的に権威に弱い者なのではないでしょうか?

また、専門家が書いたビジネスマナーの本よりも、超有名な先生の研修よりも、自分の会社の取締役の方が権威を感じると思いますので、この回答はあまり適切ではないと個人的には感じます。

タイプ②(ADHD)の事例では、下記の6つの事例とそれに対する対処法が述べられています。この内容に関しも、発達障害当事者協会が質問状を送っています。

- ケアレスミスが多すぎる

- 机の上はまるでゴミ箱?片づけられない症候群

- いつも探しものばかりしている

- 同僚の功績を平気で横取り

- 正義感に燃えると上司にも食ってかかる!

タイプ②の4では、「同僚の功績を平気で横取りする人」の事例が挙げられており、ADHDの特性としては「悪気はない」けれども思いつきで行動するところがあると書かれています。

その上で、同僚の功績を平気で横取りする人の対処法として、周囲はJさん(事例に挙げられている人)に悪気がないことを理解し、行動を叱っても人格を否定しないようにすることが大切です。先輩として「結果的に会社にプラスになっているし、まあ仕方がないな」で済ませるくらいの余裕を見せたいところです。と書かれています。

行動を叱っても人格を否定しないようにすることが大切ですと書かれていますが、これは、タイプ②の人でなくても一般的な人にも当てはまる内容です。

この第2章が本書の中心を占める部分で多くの事例とそれに対する対処法が書かれていますが、個人的な感想として、全体的に特別なことは書かれていないように感じました。

第3章 「困ったさん」をうまく動かす!シーン別の声かけ心理作戦

この章では、18のシーンに分けて、それぞれどのように声かけした方がいいのが説明されています。

例えば、シーン5では怒っている相手をどうするかという状態で、次のような会話が挙げられています。

A「なんでそんなこともできないんだ!いい加減にしろ!」

B「今は受け答えできないので、お手洗いに行ってきます(しばらく離席する)。」

B「先ほどは、これ以上感情的になってはいけないと思いましたので、いったん席を外しました。失礼しました。今でしたら冷静にお話ができると思いますが、これからお時間を頂戴できますか?」

このシーンでの解説として、怒りを感じたときに6秒間だけ我慢して怒りを静めれば、理性的に判断・行動できるようになるとされているが、実際は、6秒数えて落ち着きを取り戻すことは難しい、そこでおすすめしたいのが、その場から物理的に離れることです。「今は受け答えできないので、お手洗いへ行ってきます。」などの理由をつけてその場を離れましょう。大前提として職場は怒りの感情を出すべき場ではないので、怒っている人から離れても問題はありません。と書かれています。

しかし、上司から怒られている場合に「今は受け答えできないので、お手洗いへ行ってきます。」などの理由をつけてその場を離れることなど、現実的に不可能ではないでしょうか?

第3章のそれぞれのシーンに対する解説も個人的にはあまり適切なものはあまりなかったと感じました。

本書の挿絵に関して

本書の挿絵は、障害や疾患を持つ人々を動物に変えて表現しています。そのことも炎上の要因の一つです。しかし、私自身は、本に描かれているイラストが差別的な印象を受けるようなもの、差別を助長するようなものとは感じられませんでした。

書籍の装画を担当されたイラストレーターの芦野さんもそのことについてコメントを発表していますが、私もこのコメントあるように必死に頑張ってる、愛おしい感じの挿絵になっていると思います。

障害者の雇用の現状

障害者の雇用については、法定雇用率制度が採用されています。2025年度の法定雇用率は、民間企業が2.5%、国、地方公共団体が2.8%、都道府県等の教育委員会が2.7%です。

2024年に法定雇用率を達成している企業は46%にとどまり、中小企業ほど達成率が低くなっています。また、パーソルグループの2024年の調査では、58%の企業が「26年以降の法定雇用率の達成は困難」と回答しています(日経新聞2025年4月19日 5:00)。

また、標準的な週5日40時間のフルタイム勤務が難しい人も比較的多いのです。知的障害者や精神障害者では3〜4割、身体障害者では2割が、労働時間が週30時間未満です。賃金も通常の働き手に比べて低くなっています。障害者雇用の量は拡大していますが、必ずしも質は伴っていないのが現状です(日経新聞2025年4月19日 5:00)。

リクルートスタッフィングが21年、企業に障害者雇用の課題を聞いた調査で最も多かったのは「障害者に任せる仕事の切り出し」(43%)で、「就業場所の確保」(34%)が続きました。現状では、障害者の能力や適性と社内の業務とのミスマッチに悩む企業が多いようです。意に沿わない仕事を任せられることは働き手にとっても負担が大きく、障害者の入社後1年以内の離職率は40〜50%に上ります(日経新聞2025年4月19日 5:00)。

そこで大切になるのは、障害者の能力や適性を活かせる職場づくりを考えていくことです。

それにもかかわらず、本書は、障害を持っている人を困った人として位置づけ、それに対する対処法というスタイルを取っているため、著者は決して意図していないと思いますが、障害を持っている方を軽んじているような印象を与えてしまったことが炎上の原因になったのだと思います。

ただ、著者は、本書の終わりに下記のように記しています。

「もしかして、自分こそが困った人なのでは?」「私は今、自分勝手な正義を振りかざしてはいないだろうか?」と立ち止まって我が身を顧みる謙虚さを持っていたいものだと思います 。私たち一人ひとりが、そういう心で相手と向き合えば、社会は今よりずっと優しく、誰にとっても温かい世界になっているはずです(P.292)

著者自身が、障害のある方をないがしろにしている訳では決してないと思います。ただ、説明のアプローチの仕方が誤解を招いてしまったことは否定できませんが。