熱中症

熱中症は、炎天下に長時間いたり、真夏の暑いなか体を動かすことなどによって、体温が上がり、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能が働かくなることによって、めまいや痙攣といった症状を起こす病気のことです。

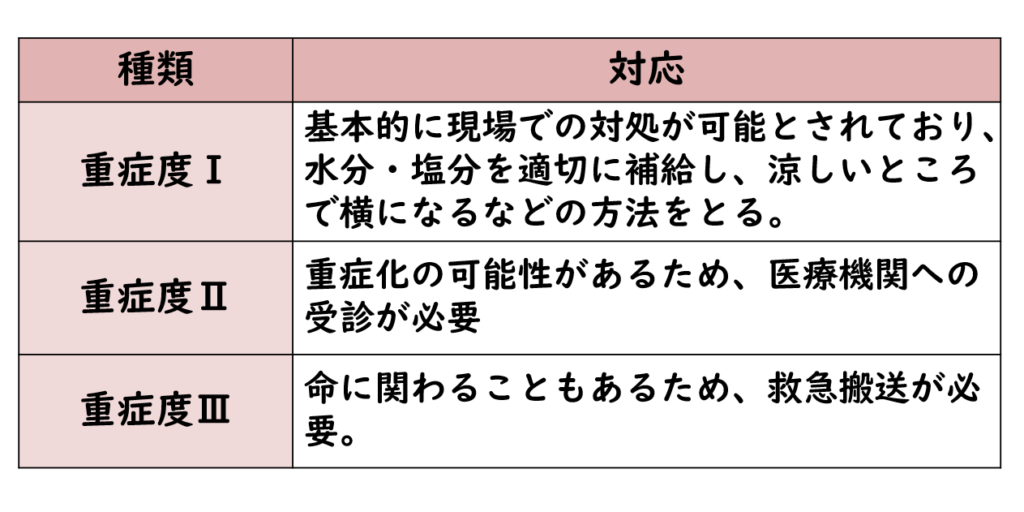

熱中症は、重症度に応じてⅠ度(軽症)、Ⅱ度(中等症)、Ⅲ度(重症)に分けられます。

熱失神(重症度Ⅰ)は、皮膚血管の拡張から血圧が低下し、脳への血流が一時的に減少することで起こります。主な症状は、めまいや失神などです。

熱痙攣(重症度Ⅰ)は、大量の汗をかくと体内の塩分が失われますが、その状態で水分を補給することにより、血液中の塩分濃度がさらに低下して起こります。主な症状は、痛みをともなう筋肉の痙攣などです。

熱疲労(重症度Ⅱ)は、発汗による脱水と皮膚血管の拡張が原因で、循環不全に陥った状態です。主な症状は、脱力感・倦怠感・吐き気・頭痛などです。

熱射病(重症度Ⅲ)は、体温が40度以上になるほど過度に上昇し、脳の機能に異常が出たり、体温調節機能が働かなくなったりする状態です。主な症状は、ふらつき、意識障害、全身の痙攣などです。

熱中症の対処方法は、重症度によって異なります。熱射病(重症度Ⅲ)は、命に関わることもあるため、救急搬送が必要です。

熱傷

やけどは医学用語では熱傷といい、熱によって皮膚や粘膜に障害が生じる外傷です。

ホットカーペットや湯たんぽ等の低温熱源に長時間、直接接触することによっても熱傷が生じる場合があり、その熱傷のことを低温熱傷といいます。低温熱傷は、軽傷に思われますが、深くまで熱傷が到達し、長期に治療がかかることがあります。

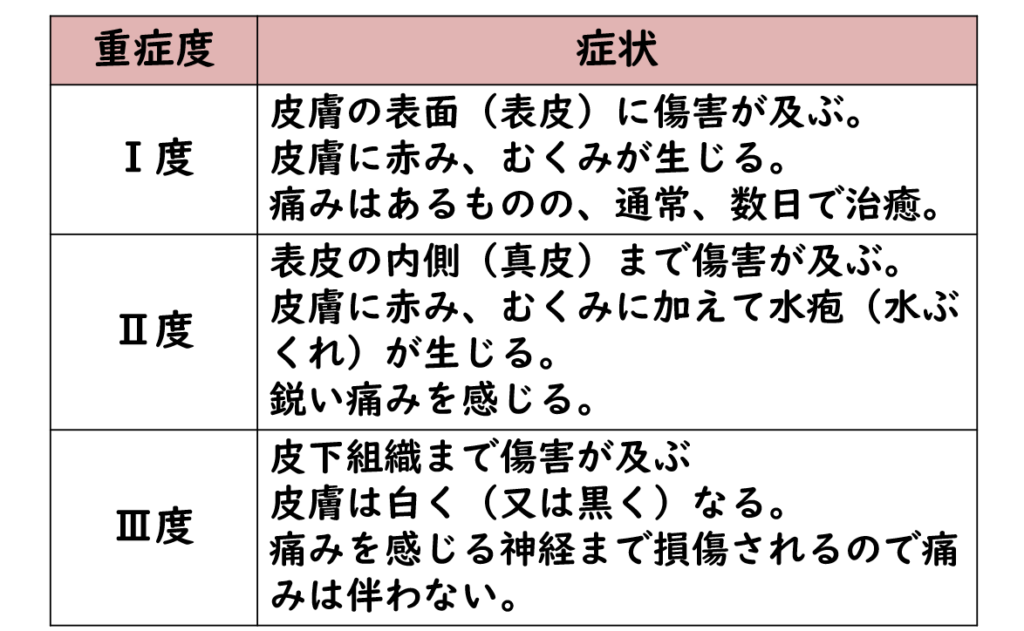

やけどの深さは、Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度の3段階に分類されます。

重症度Ⅰ度の対処における注意点

- 直ちに流水で患部を冷やすことが大切。部位や範囲にもよりますが、水道水で5分から30分ほどを目安に冷やす。

- 着衣からの熱傷の場合は、衣類は脱がさずに衣類ごと冷やす。

- 小さな子供や高齢者においては広範囲に長時間冷やすと低体温になることがあるので注意が必要です。

重症度Ⅱ度の対処における注意点

- 直ちに患部を冷やすことが大切であるが、強い水流だと水疱が破れてしまうおそれがあるため注意する。

- 水疱が出ているときは、破らないようにし、清潔なガーゼ等で軽く覆うようにする。

重症後Ⅲ度の対処における注意点

- 広範囲のやけどの場合は、病院での治療が必要。小さな子供ならなおさら緊急の手当を行う必要がある。

化学損傷とは酸、アルカリ、有機溶剤などの化学物質が皮膚に触れて、やけどのように皮膚が傷つくことです。

組織に付着した化学物質が組織から除去・消費もしくは中和されない限り、腐食による反応が継続して組織損傷が進行していきます。そのため、これらの薬品に触れている時間が長いほど重症となるため、できるだけ早く多量の水で洗い流すことが重要です。薬品のついた服もできるだけ早く脱いで触らないようにします。

骨折

骨折は、転倒や衝突等によって骨に大きな衝撃が加わり、骨が折れたり、ひびが入った状態になることです。

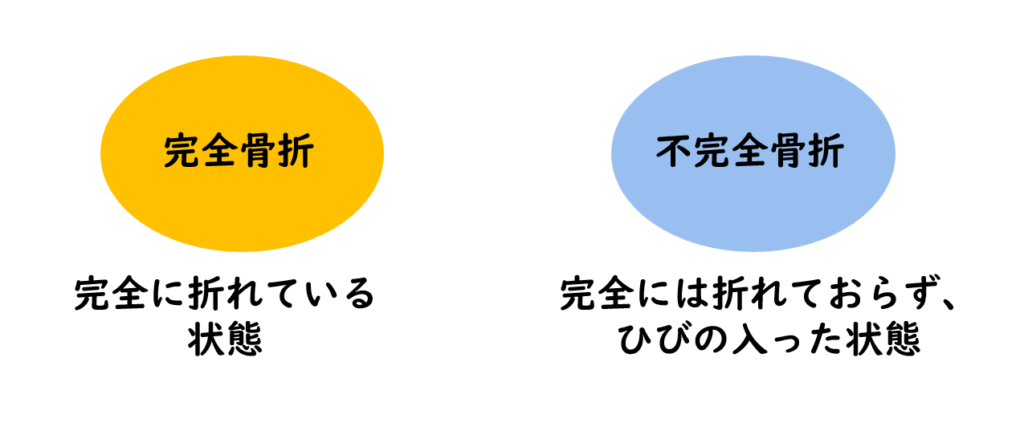

骨折の程度によって、完全骨折と不完全骨折に分けられます。完全骨折は、骨が完全に折れている状態で、不完全骨折は完全には折れておらず、ひびの入った状態です。

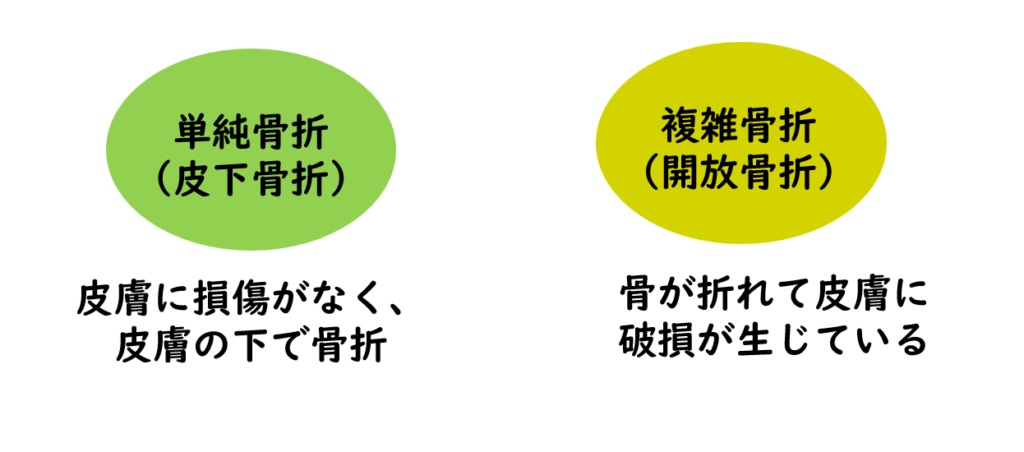

また、症状の種類によって、単純骨折と複雑骨折に分けることができます。単純骨折は、皮膚に損傷がなく皮膚の下で骨折している状態で、複雑骨折は、骨が折れて皮膚に破損が生じている状態です。複雑骨折は開放骨折と呼ぶこともあります。

骨がばらばらに折れるような折れ方は粉砕骨折といい、複雑骨折ではありませんので、注意してください。

脊髄損傷が疑われる場合は、損傷部分の脊柱の動きを最小限にし、手足のしびれがみられたら、脊柱が動かないように硬い板の上に寝かせ、しっかり固定して搬送します。

複雑骨折(開放骨折)のように皮膚に破損が生じている場合は、先に傷と出血の手当を行います。骨が出ているときは、そのまま固定し、骨は戻さないようにします。

骨の中には生きた細胞があり、骨折しても治る能力を備えている。しかし、条件を整えないと、骨はつきません。そのため、極力、骨折部分を安静にし、できる限り骨折部を動かさないようにします。

骨折部の固定のため副子(あて木)を使います。副子が使えない部位の場合は、三角巾を使います。なお、副子は、骨折部の上下の関節が固定できる長さのものを準備します。