出血および止血法

出血

人体の血液量は、体重の約8%(1/13)を占めています。このうち約3分の1を短時間に失うと生命が危険な状態になります。

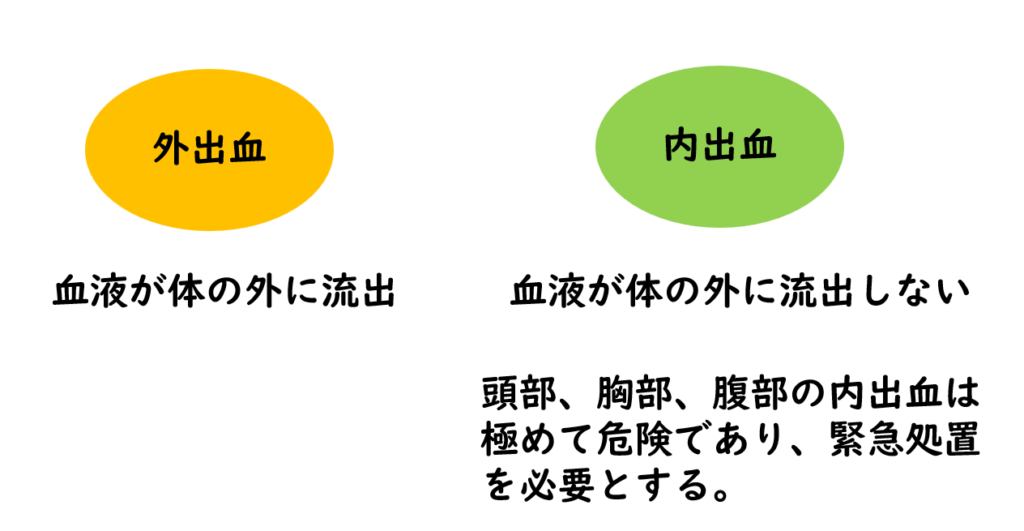

出血は、外出血と内出血に分けることができます。外出血は、血液が体の外に流出するもので、内出血は、血液が体の外に流出しないものです。頭部、胸部、腹部の内出血は極めて危険であり、緊急処置を必要とします。

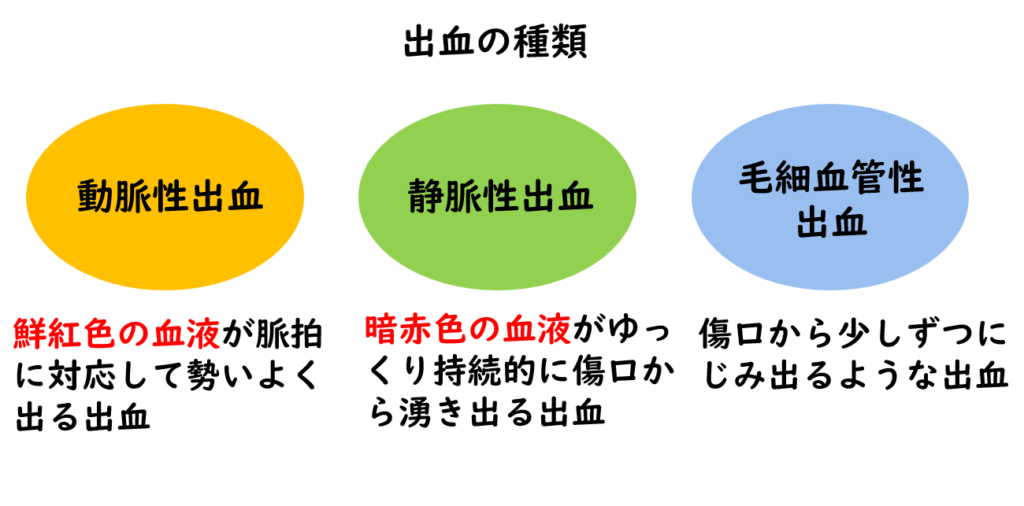

また、出血の種類により、動脈性出血、静脈性出血、毛細血管性出血に分けることができます。

動脈性出血は、鮮紅色の血液が脈拍に対応して勢いよく出る出血で、静脈性出血は、暗赤色の血液がゆっくり持続的に傷口から湧き出る出血です。そして、毛細血管性出血は、傷口から少しずつにじみ出るような出血です。

止血法

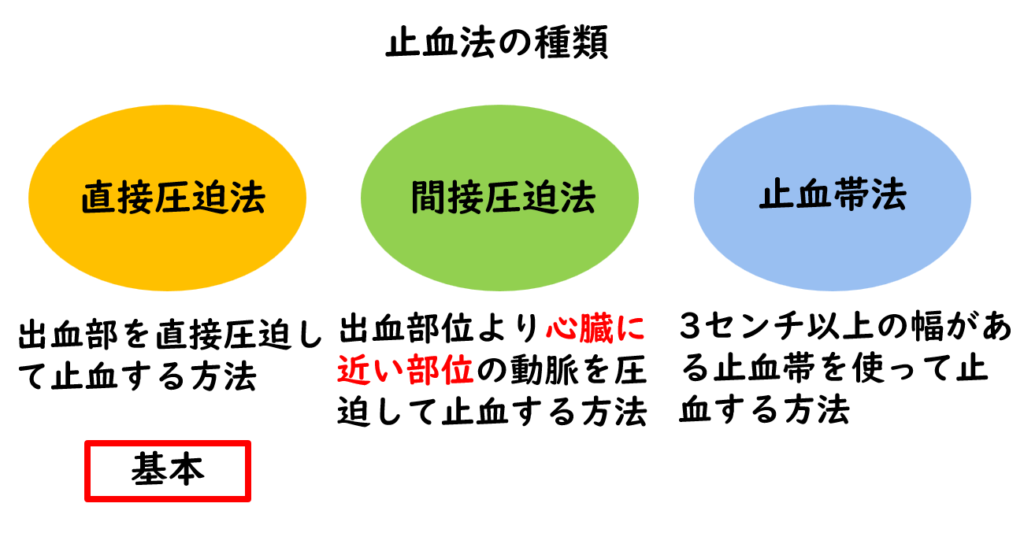

止血法の種類は、直接圧迫法、間接圧迫法、止血帯法に分けられます。

直接圧迫法は、止血の基本であり、出血部を直接圧迫して止血する方法です。間接圧迫法は、出血部位より心臓に近い部位の動脈を圧迫して止血する方法です。止血帯法は、3センチ以上の幅がある止血帯を使って止血する方法です。

止血帯法では、止血の開始時間を記録しておき、30分~45分に一度は圧迫を緩めることが大切です。

一次救命措置

一次救命措置とは、心臓や呼吸が止まってしまった人を助けるための緊急措置のことです。

倒れている人を見たときは、その場で大声で叫んで周囲の注意を喚起し、応援を呼びます。また、周囲に協力者がいる場合は、119番通報やAEDの手配を依頼します。

最初に周囲を見渡し、安全を確認します。安全確認後、傷病者の反応を確認します。反応がある場合は、回復体位をとらせて安静にして、経過を観察します。反応がない場合は、傷病者の呼吸を観察するために胸と腹部の動きを見ます。

胸と腹部が動いていなければ、心肺停止と判断し、胸骨圧迫を開始します。また、呼吸を確認して普段どおりの息がない場合や約10秒観察しても判断できない場合も心肺停止とみなし、心肺蘇生を開始します。

胸骨圧迫は、胸が約5cm沈む強さで胸骨の下半分を圧迫します(6cmを超えない)。1分間当たり100~120回のテンポで実施します。

人工呼吸を併用する心肺蘇生の場合、胸骨圧迫を30回行った後、人工呼吸を2回行います。人工呼吸を行う際は、気道の確保が必要であるため、顎先を持ち上げ、頭を後ろに反らします(頭部後屈顎先挙上法)。

心臓蘇生を行っている途中でAEDが届いたら、すぐにAEDを使う準備に入ります。AEDを使用し、電気ショック必要の指示があった場合、電気ショックを促す音声メッセージに従って電気ショックを行います。電気ショック後、直ちに胸骨圧迫を再開し、救急隊に引き継ぐまで、又は傷病者に正常な呼吸が認められるまで続けます。

脳血管障害および虚血性心疾患

脳血管障害

脳血管障害は、脳の血管の病気による変化が原因で生じるもので、出血性病変と虚血性病変に分けられます。出血性病変は、脳の血管が破れるもので、虚血性病変は、脳の血管が詰まるものです。

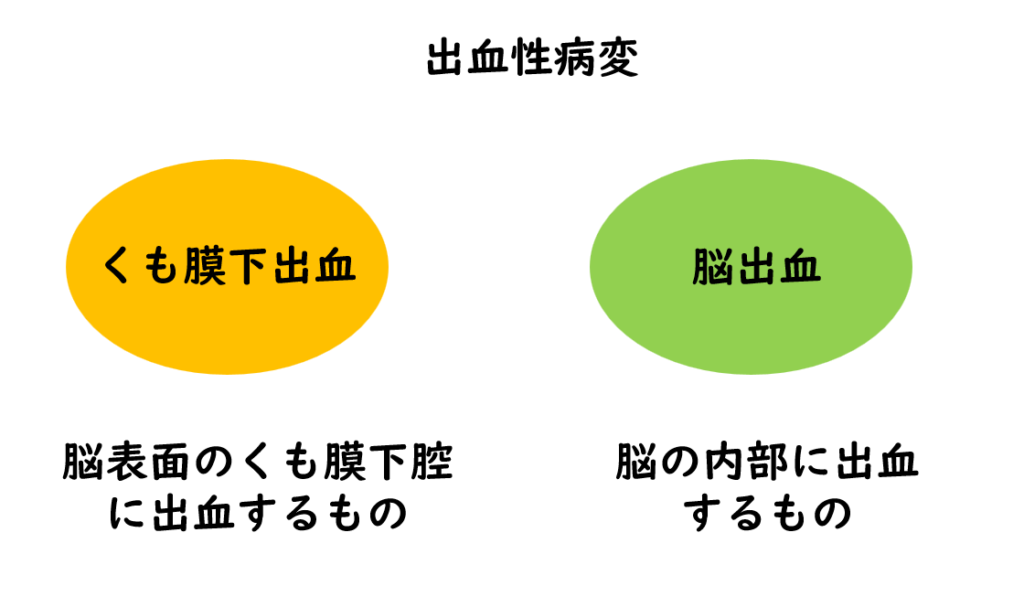

出血性病変の代表的な疾病に、くも膜下出血と脳出血があります。くも膜下出血は脳表面のくも膜下腔に出血するもので、脳出血は脳の内部に出血するものです。

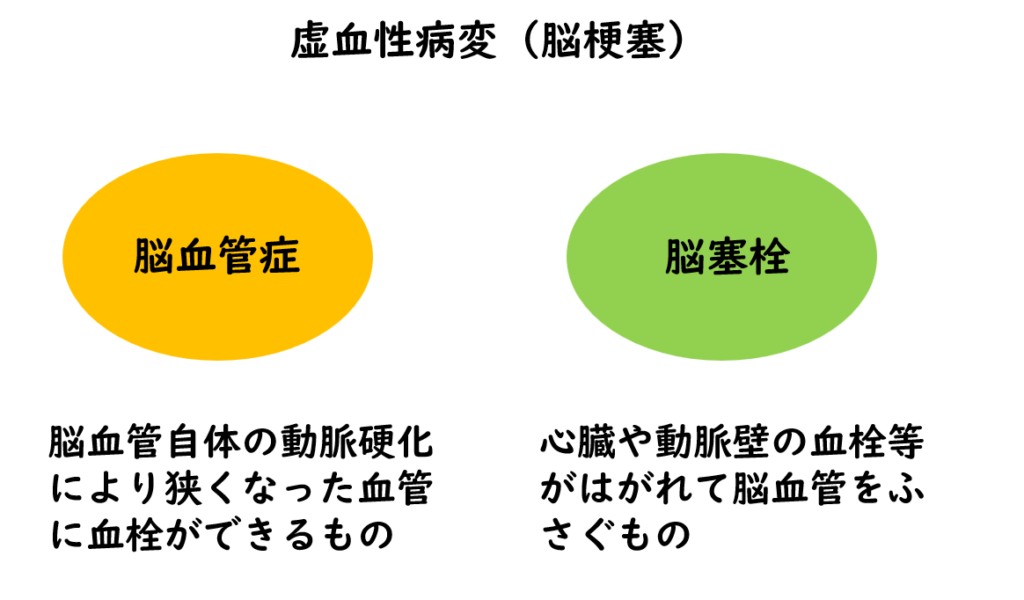

虚血性病変の代表的な疾病に、脳血管症と脳塞栓があります。脳血管症は脳血管自体の動脈硬化により狭くなった血管に血栓ができるもので、脳塞栓は心臓や動脈壁の血栓等がはがれて脳血管をふせぐものです。

虚血性心疾患

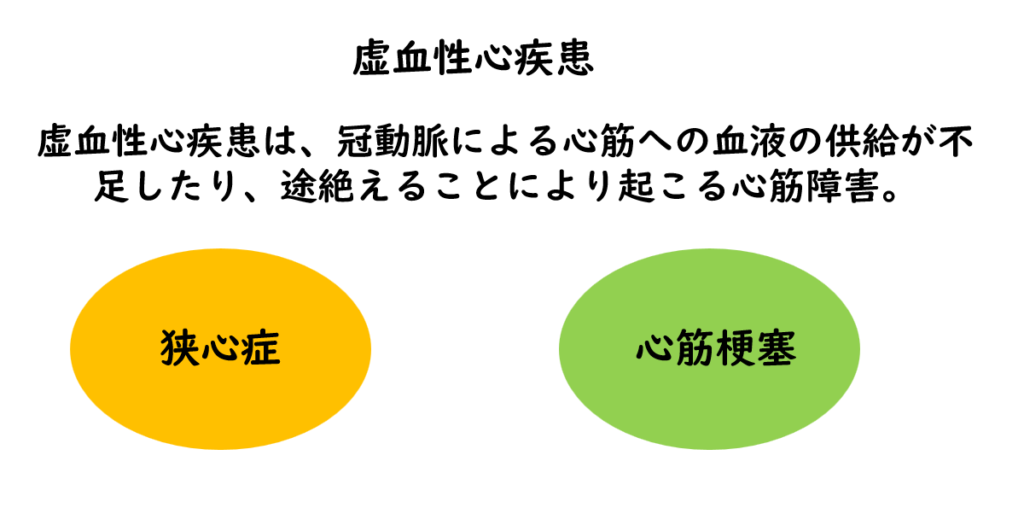

虚血性心疾患は、冠動脈による心筋への血液の供給が不足したり、途絶えることにより起こる心筋障害です。代表的な疾病に狭心症と心筋梗塞があります。

虚血性心疾患発症の危険性を高めるものには、高血圧、喫煙、脂質異常症などがあります。

狭心症は動脈硬化のため冠動脈が狭くなり一時的に酸素が不足する心筋虚血状態になり、心筋の一部分に可逆的虚血が起こります。

心筋梗塞は動脈硬化で狭くなっているところに血栓ができて血流の供給が途絶えて不可逆的な心筋壊死が起こります。

狭心症と心筋梗塞はどちらも激しい胸の痛みを感じる。発症が続く時間は、狭心症が通常数分程度で、長くても15分以内におさまることが多いのに対して、心筋梗塞は1時間以上続くこともあります。