労働衛生管理

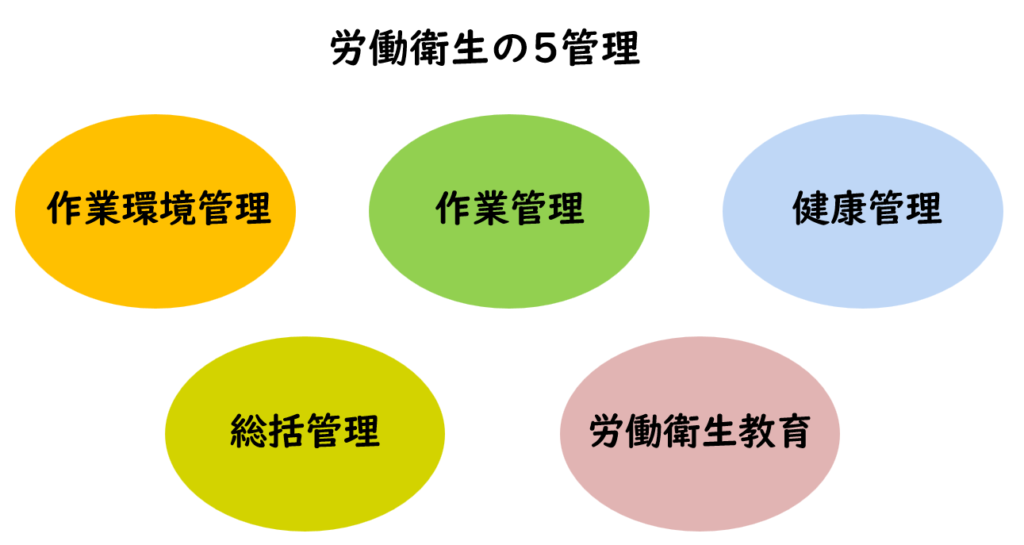

労働衛生の目的は、働く人の健康を維持し、快適な職場環境を形成することです。労働衛生の3管理とは、作業環境管理、作業管理及び健康管理の3つの管理を指します。これは、労働衛生管理の基本となるものです。

労働衛生の3管理に総括管理と労働衛生教育を加えたものを労働衛生の5管理といいます。

作業環境管理とは、作業場環境の有害因子の状態を把握し、その有害因子を除去したり低減させることで、できるかぎり良好な状態で作業環境を管理していくことです。

作業管理とは、作業負荷を軽減するような作業方法、作業量、作業時間を定めて、適切に作業を実施させるように管理することです。

健康管理とは、労働者個人の健康の状態をチェックし、労働者の健康の保持・増進を図るために行われる医学的及び労務管理的な措置を行うことです。

労働衛生管理統計(スクリーニング・レベル)

労働衛生管理統計は、労働衛生管理に関する集団的情報を数量データとして把握し、起きている現象を定量的に捉えて解析することにより、背景にある問題点を読み取ることで、対応策を検討し、実行することを目的とします。

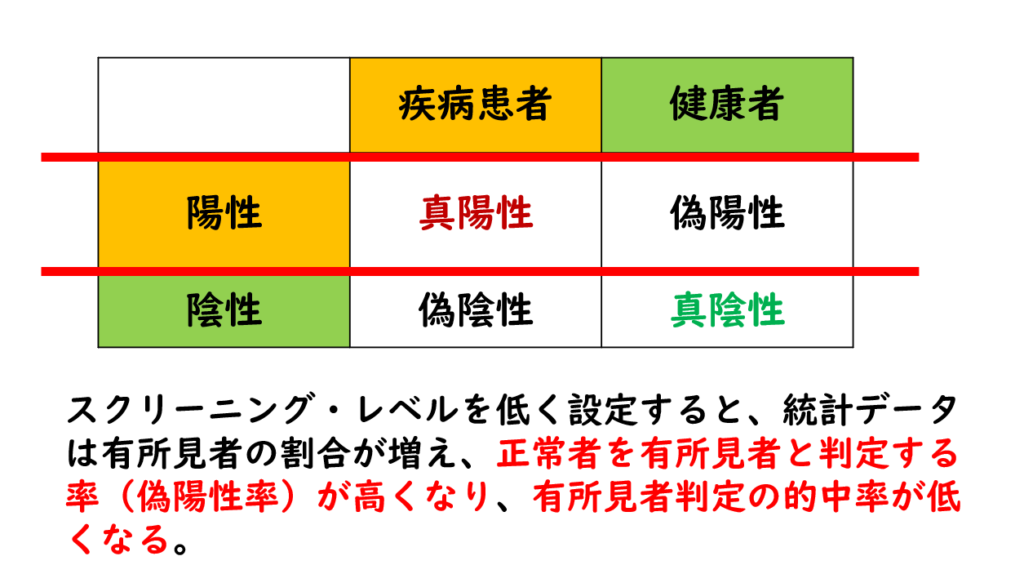

スクリーニング検査とは、選別試験ともいい、一定の集団を対象に、特定の疾病の疑いのある者を発見する検査のことをいいます。また、一定の集団の中から正常者と有所見者を選び出すための判定値をスクリーニング・レベルといいます。

労働衛生管理におけるスクリーニングでは、有所見者が正常者と判定されるケースを避けるべきとされているため、スクリーニングレベルが低く設定されています。そのため、統計データは有所見者の割合が増え、正常者を有所見者と判定する率(偽陽性率)が高くなり、有所見者判定の的中率が低くなります。

労働衛生管理統計(疾病休業統計)

疾病休業統計は、労働者の疾病による休業状態を調べるためのもので、休業扱いの者や子会社への出向者等を除く在籍労働者すべてが対象とされています。

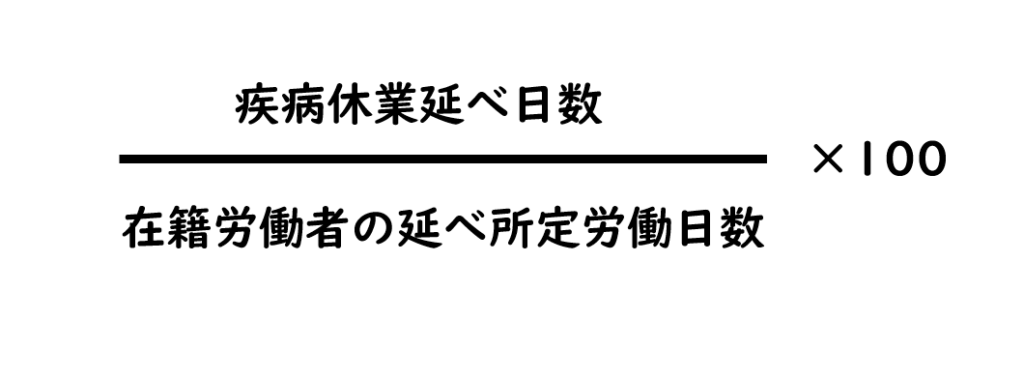

疾病休業日数率は、会社が定めた労働日数(所定労働日数)に対して、何日の疾病休業があったのかを表します。疾病休業延べ日数÷在籍労働者数の延べ所定労働日数×100で計算します。

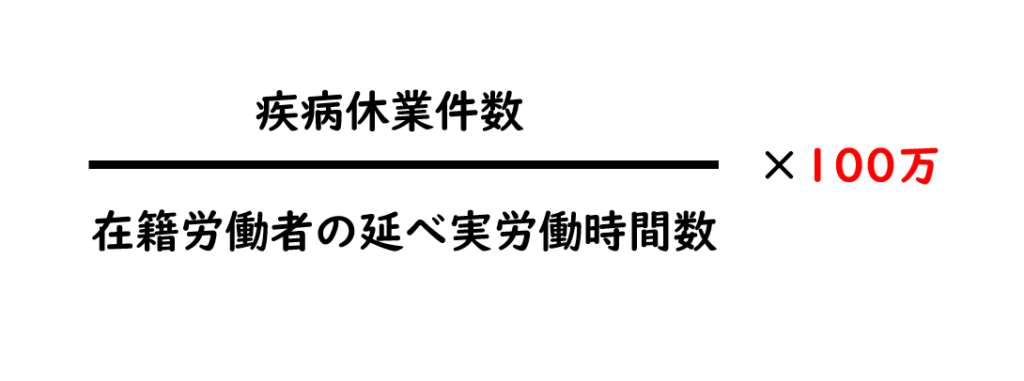

病休度数率は、在籍労働者の延べ実労働時間100万時間当たりに何件の疾病休業があったかを表します。疾病休業件数÷在籍労働者の延べ実労働時間数×100万で計算します。

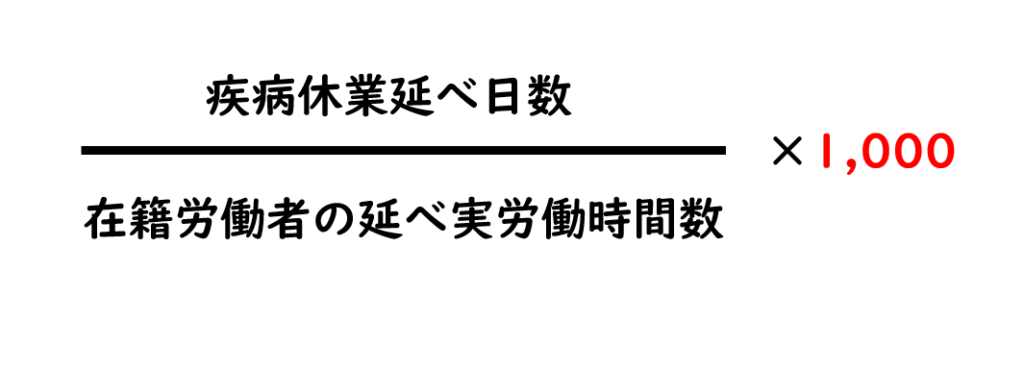

病休強度率は、在籍労働者の延べ実労働時間1,000時間当たり何日の疾病休業があったかを表します。疾病休業延べ日数÷在籍労働者の延べ実労働時間数×1,000で計算します。

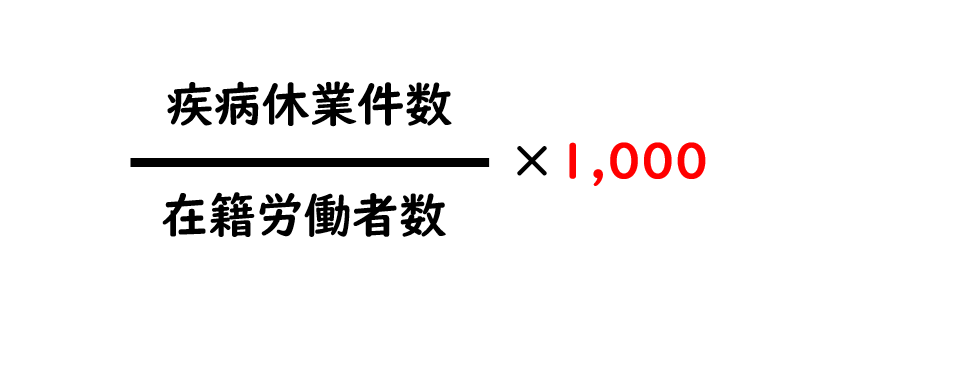

病休件数年千人率は、在籍労働者1,000人当たりの1年間の疾病休業件数の割合を表します。疾病休業件数÷在籍労働者数×1,000で計算します。

メンタルヘルスケアの基本的な考え方

メンタルヘルスケアの基本

労働安全衛生法第69条第1項では、「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。」と定めており、同法70条の2第1項では、「厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。」と定めています。

この労働安全衛生法第70条の2第1項に定められた指針が、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」です。労働者のメンタルヘルス対策を考えるうえでとても重要な指針となります。

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」には、事業場において事業者が講ずる労働者の心の健康の保持増進のための措置(メンタルヘルスケア)が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法が定められています。

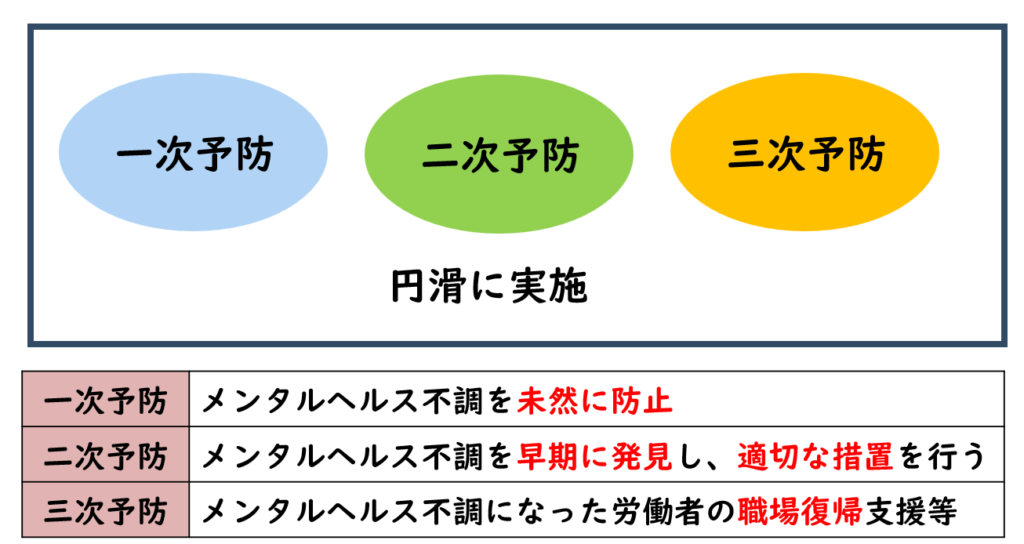

メンタルヘルスケアを適切に行うためには、一次予防、二次予防そして三次予防が円滑に行われるようにする必要があります。

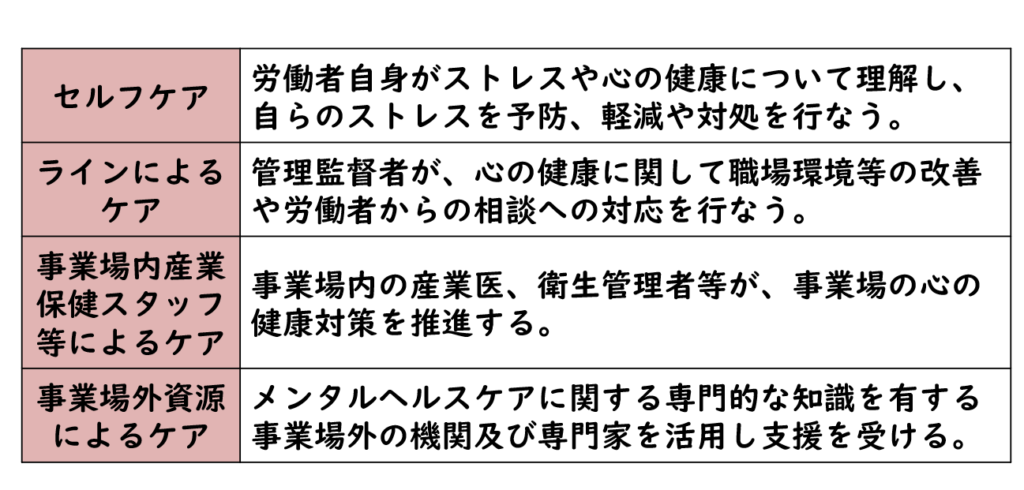

また、メンタルヘルスケアはセルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、そして、事業場外資源によるケアの4つのケアに分けることができ、それぞれのケアが継続的かつ計画的に実施することが重要です。

メンタルヘルスケアを推進するための留意事項

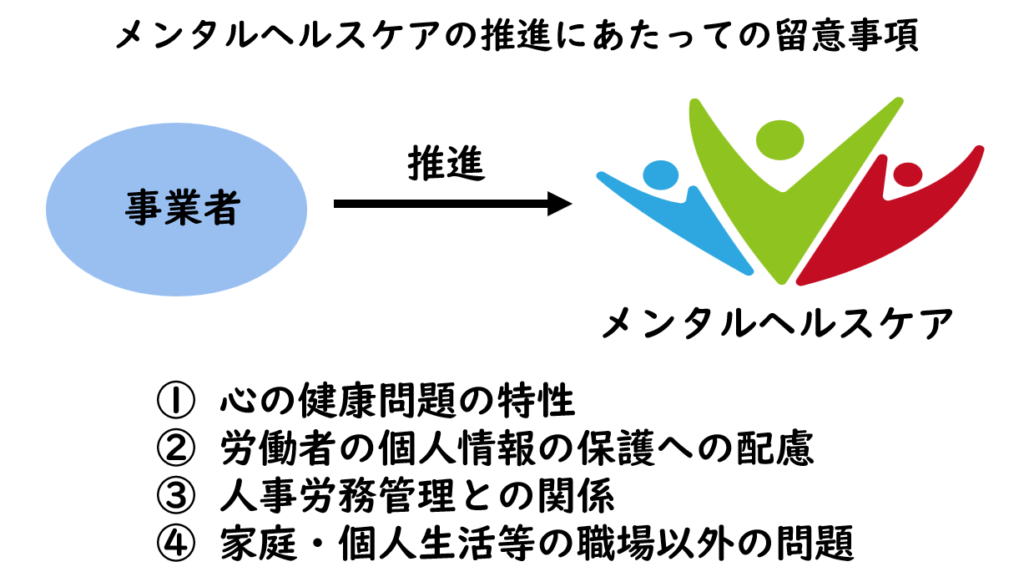

事業者がメンタルヘルスケアを推進するに当たっては、心の健康問題の特性、労働者の個人情報の保護への配慮、人事労務管理との関係、家庭・個人生活等の職場以外の問題といった4つの事項に留意しなければなりません。

心の健康問題の特性とは、心の健康については、客観的な測定方法が十分確立しておらず、その評価には労働者本人から心身の状況に関する情報を取得する必要があり、さらに、心の健康問題の発生過程には個人差が大きく、そのプロセスの把握が難しいということです。

労働者の個人情報の保護への配慮とは、メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護及び労働者の意思の尊重に留意することが重要であるということです。

人事労務管理との関係とは、労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の人事労務管理と密接に関係する要因によって、大きな影響を受ける。メンタルヘルスケアは、人事労務管理と連携しなければ、適切に進まない場合が多いということです。

家庭・個人生活等の職場以外の問題とは、心の健康問題は、職場のストレス要因のみならず家庭・個人生活等の職場外のストレス要因の影響を受けている場合も多い。また、個人の要因等も心の健康問題に影響を与え、これらは複雑に関係し、相互に影響し合う場合が多いということです。

心の健康づくり計画

メンタルヘルスケアを推進するに当たっては、事業者は、労働者の意見を聴きつつ、事業場の実態に即した取り組みを行うことが必要です。そのため、事業者は衛生委員会等において十分調査審議を行うことが望まれます。

事業場内のメンタルヘルスケアについては、事業者がその方針を表明することが大切です。事業者がメンタルヘルスケアの方針について表明することにより、事業活動における位置づけが明確になります。また、この方針は、関係するすべての人に周知することが重要です。そして、事業者のその表明に基づいて、それぞれの事業場の実態に則したメンタルヘルス対策を計画し、メンタルヘルスケアに関する方針を達成するために必要な役割や手順を文書として定めます。

事業場の実態に即したメンタルヘルス対策は、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に実施する必要があります。厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、このような計画を「心の健康づくり計画」と呼んでいます。

厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、心の健康づくり計画で定めるべき事項として、以下の項目をあげています。

- 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること

- 事業場における心の健康づくり体制の整備に関すること

- 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること

- メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること

- 労働者の健康情報の保護に関すること

- 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること

- その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること

健康測定

健康測定とは、生活状況調査、医学的検査、運動機能検査を定期的に行うことにより、労働者の健康状態を継続的に把握することです。

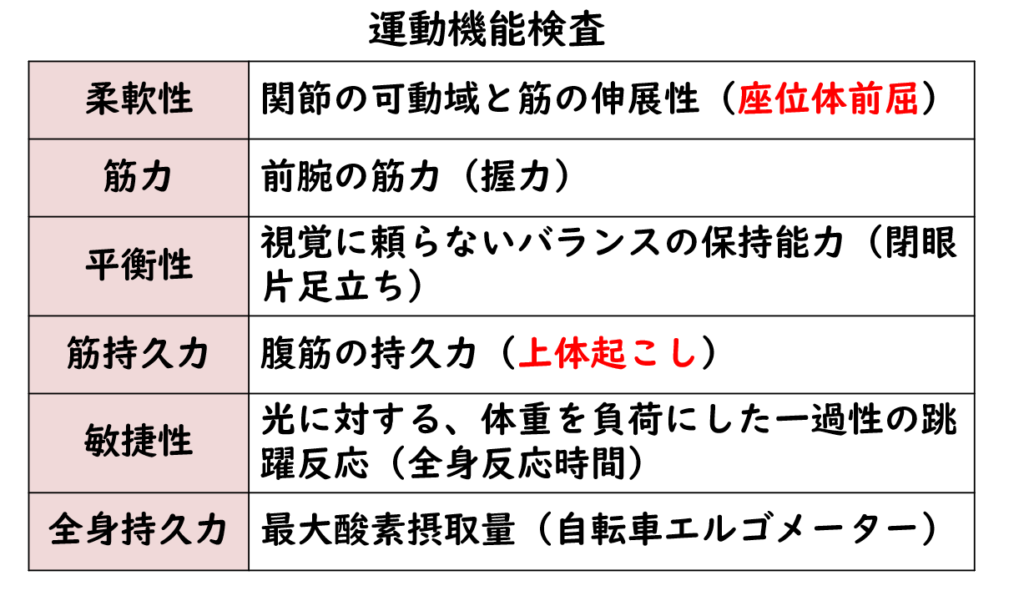

運動機能検査は、運動機能に関する基本情報を得ることを目的としており、検査項目は、柔軟性、筋力、平衡性、筋持久力、敏捷性、全身持久力の6項目です。

メタボリックシンドローム

メタボリックシンドロームとは、内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態のことです。

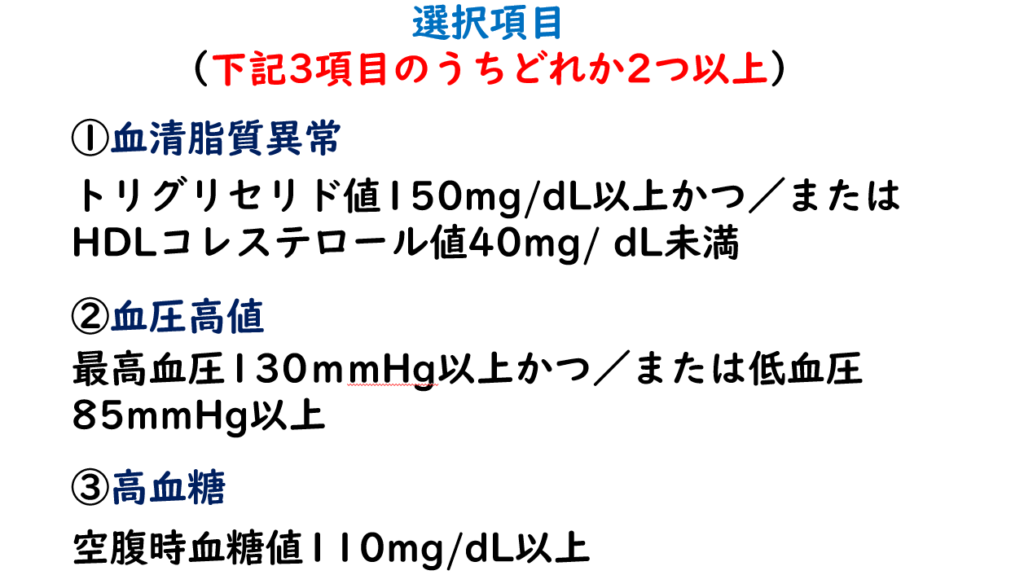

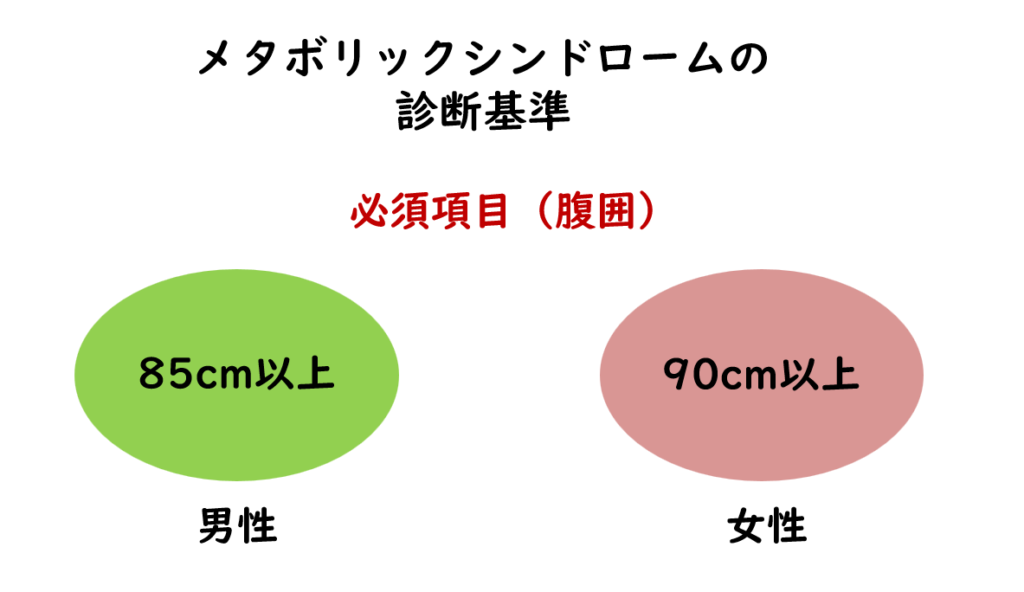

メタボリックシンドロームの医学的診断基準は、必須項目として、腹囲が男性では85センチ以上、女性が90センチ以上であることとされています。

また、下記に示した3つの項目のうちどれか2つ以上に該当するものといった選択項目があります。