温熱環境

WBGT(湿球黒球温度)

暑い・寒いといった温度感覚を左右する環境のことを温熱環境といいます。温熱環境は、気温、湿度、気流及びふく射熱の4要素によって決まります。

快適な温度感覚を実効温度で示したものを至適温度といいます。実効温度とは、気温、湿度、気流の総合効果を指標で表したものです。ふく射熱は含みません。なお、実効温度にふく射熱を含めたものを修正実効温度といいます。

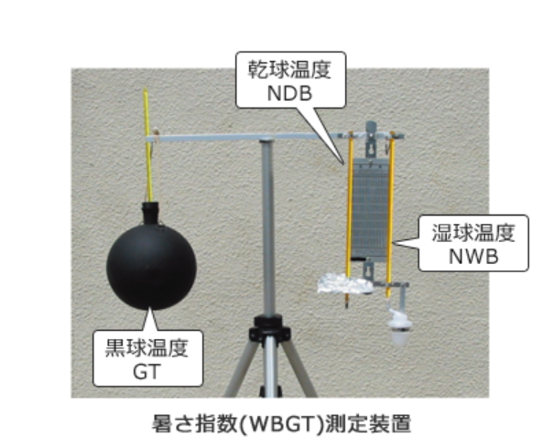

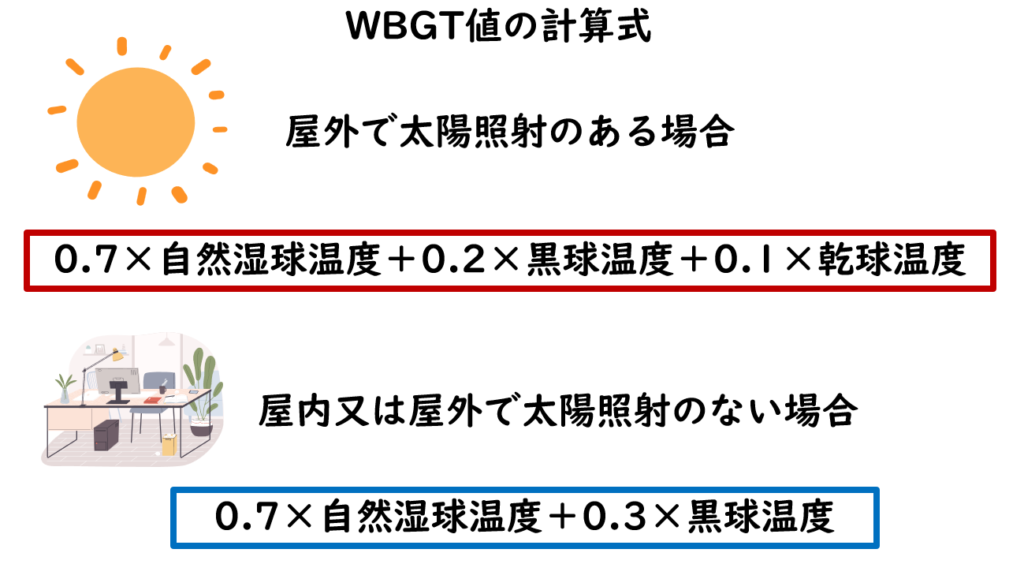

温熱環境を評価する指標としてWBGT(湿球黒球温度:Wet Bulb Globe Temperature)があります。WBGTは、自然湿球温度、黒球温度、乾球温度を基に計算されます。

自然湿球温度は、水で湿らせたガーゼを温度計の球部に巻いて観測します。黒球温度は、黒色に塗装された薄い銅板の球の中心に温度計を入れて観測します。そして、乾球温度は、通常の温度計で気温を観測します。

WBGTは熱中症対策として活用されているため、WBGTは、暑さ指数と呼ばれることもあります。WBGTには基準値が定められており、WBGT値が基準値を超えている場合、熱中症のリスクが高まっていることを表します。

熱中症の予防対策として以下の内容を挙げることができます。

- 冷房等により作業場所のWBGT値の低減を図る。

- 身体作業強度の低い作業に変更する。

- WBGT基準値より低いWBGT値である作業場所での作業に変更する 等

湿度

湿度とは、空気中に含まれる水分(水蒸気)の割合や重量のことで、絶対湿度と相対湿度に分けられます。

絶対湿度は1㎥あたりの空気中に含まれる水蒸気自体の重さを示します。相対湿度は、飽和水蒸気量(空気が含むことができる最大の水蒸気量)に対して、どれだけ水蒸気が含まれているかを割合で示すもので、乾球温度と湿球温度で計算されます。なお、一般的には、相対湿度が使われます。

不快指数は、蒸し暑さを表し、数字が大きいほど蒸し暑く不快となります。不快指数は、乾球温度と湿球温度によって計算される。気流とふく射熱は考慮されていないため、屋外での体感とは異なる場合があります。

空気環境

通常の呼吸の場合、呼気の約80%が窒素、約16%が酸素、約4%が二酸化炭素で構成されます。換気をしないと二酸化炭素の濃度が高くなり、空気環境が悪くなります。そのため、適切な換気が必要となります。換気とは、室内の空気を入れ換えることで、自然換気と機械換気の2つの方法があります。

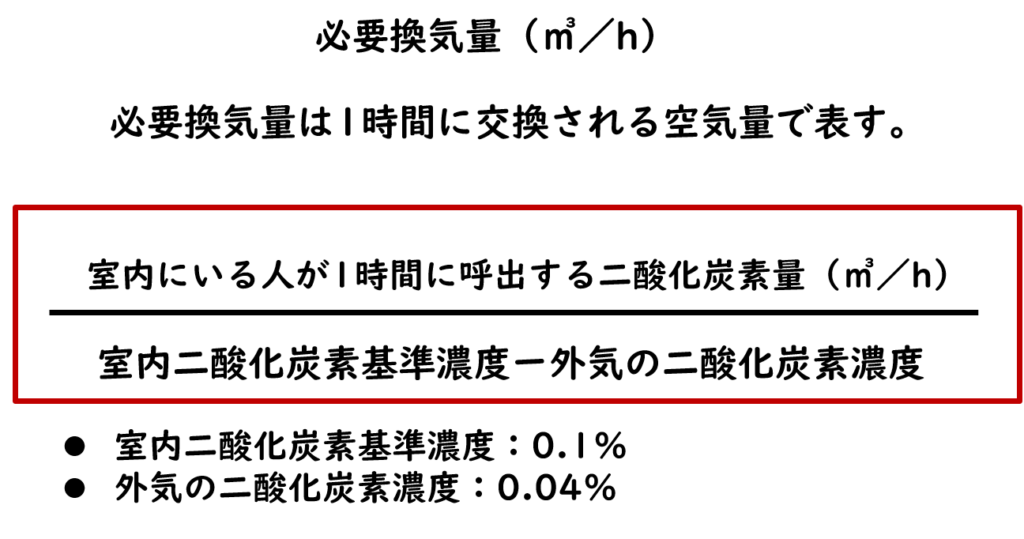

室内において、衛生上、入れ替える必要のある空気量のことを必要換気量といいます。

なお、1ppmは 0.0001 パーセントであることから、室内二酸化炭素基準濃度を1,000ppm、外気の二酸化炭素濃度を400ppmとして表されることがあります。

室内に空気調和設備を設置している場合の二酸化炭素の含有率は、100万分の1,000以下であること、気流は、毎秒0.5m秒以下として、室内に流入する空気が特定の労働者に直接、継続して及ばないようにする必要があります。

視環境

採光・彩色

視環境とは、採光や照明、彩色など人の視覚に関わる環境のことです。

光の強さを表す単位はカンデラです。光の強さである光度は、光源から特定の方向へ照射される光の強さのことです。

光の明るさを表す単位はルーメンです。光の明るさである光束は光源から放出されるすべての光の量のことです。

照らされた面の明るさ(照度)の単位はルクスです。1ルクスは「1平方メートルの面が1ルーメンの光束で照らされるときの照度」と定義されています。

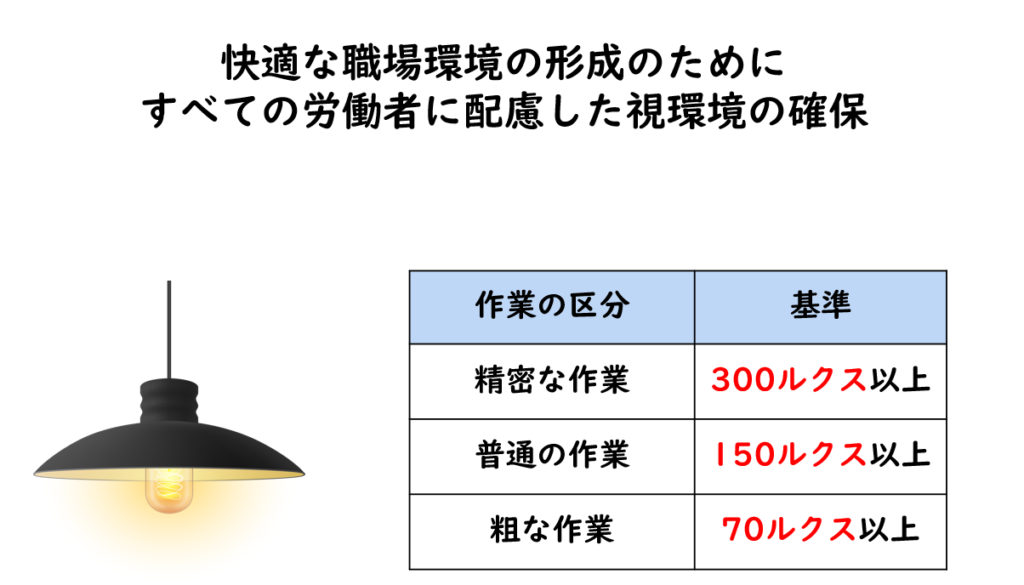

快適な職場環境の形成のために必要な照度は、精密な作業では300ルクス以上、普通の作業では150ルクス以上、粗な作業では70ルクス以上とされています。

グレアとは、不快感や物の見えづらさを生じさせるような「まぶしさ」のことをいいます。太陽光を直視したり、夜間に車のヘッドライトを直視したりする場合を直接グリアと呼ぶことがあります。

視線を中心として上下30度の範囲は「グレアゾーン」とされており、この視覚範囲内に輝度きどの高い光源があると、まぶしさを感じるといわれています。そのため、前方から明かりをとるときは、眼と光源を結ぶ線と視線が作る角度を30度以上にします。

色の明るさ(明度)を高くすると、光の反射率が高くなって照度を上げる効果があり、色のあざやかさを高くしすぎると、交感神経の緊張を招きやすくなります。

そのため、部屋の彩色は、眼より低い位置は濁色、眼より高い位置は明るい色にするとよいとされています。

照明

照明は全般照明と局部照明に分けることができます。全般照明は、作業場全体を明るくする照明で、局部照明は特定の範囲を明るくする照明です。

全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明は局部照明の照度の10分の1以上であることが望ましいとされています。

なお、照明設備は、6ヶ月ごとに1回、定期に点検しなければなりません。