感染症

感染症の3要素

感染症とは、細菌、ウイルスなどの病原体が体内に侵入し、増えることによって体に異常(症状)が生じる状態のことです。感染には、感染源(微生物を持つもの)、感染経路(微生物が伝わる道筋)、抵抗力の3つの要素が関係します。

人間の抵抗力が非常に弱い場合は、普段感染しないような病気を発症させることがあります。このことを日和見感染といいます。

感染経路

感染症の感染経路は、接触感染、飛沫感染、空気感染、物質媒介型感染、昆虫媒介感染の5つに分類されます。

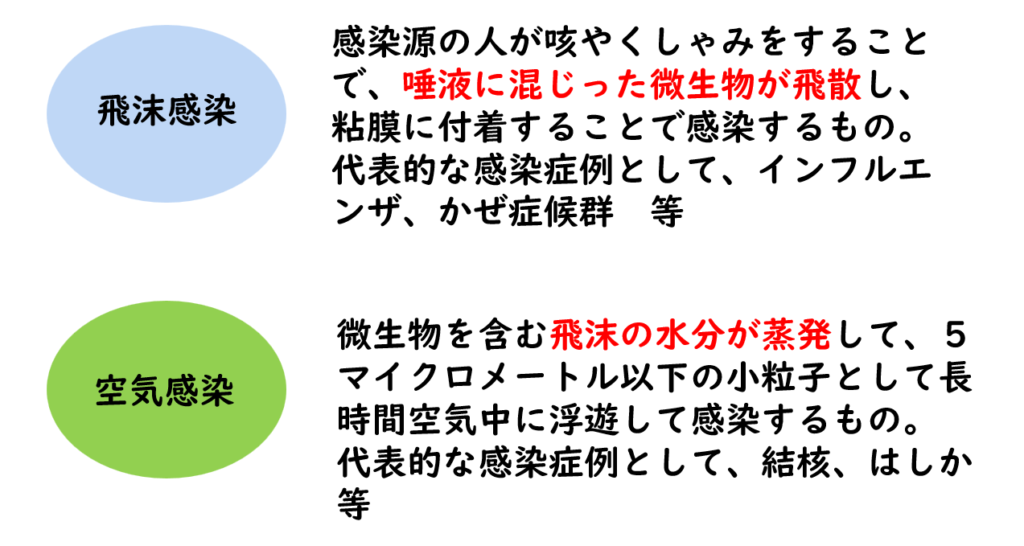

飛沫感染と空気感染については、試験でもよく出題されますので、この2つの感染経路について確認します。飛沫感染は、感染源の人が咳やくしゃみをすることで、唾液に混じった微生物が飛散し、粘膜に付着することで感染するもの。

空気感染は、微生物を含む飛沫の水分が蒸発して、5マイクロメートル以下の小粒子として長時間空気中に浮遊して感染するもので、代表的な感染症例として、結核、はしか等があります。

微生物により感染し、症状が現れるまでの期間を潜伏期といい、感染により症状が現れるまでの間にいる者をキャリアー(保菌者)といいます。キャリアーは自分が感染したことに気づいていないため、自らが感染源となりウイルスをばらまいてしまうことがあります。

インフルエンザ

代表的な感染症のインフルエンザについて確認します。インフルエンザウイルスには、A型、B型、C型の3つの型がありますが、流行するのは、主にA型とB型です。一般的に日本では、11月下旬ころから流行し、5月上旬までには減少します。

潜伏期間は1日~3日で、一般的に38度以上の高熱や、頭痛、全身の倦怠感、関節痛が突然現れます。1週間ほどで回復しますが、風邪に比べて全身症状が強いことが特徴です。

食中毒

食中毒の三大原因

食中毒とは、食中毒を起こすもととなる細菌やウイルス、有毒な物質がついた食べ物を食べることによって、げりや腹痛、発熱、はきけなどの症状が出る病気のことです。

細菌性・ウイルス性、自然毒、そして化学性が、食中毒の三大原因とされています。

細菌性食中毒・ウイルス性食中毒

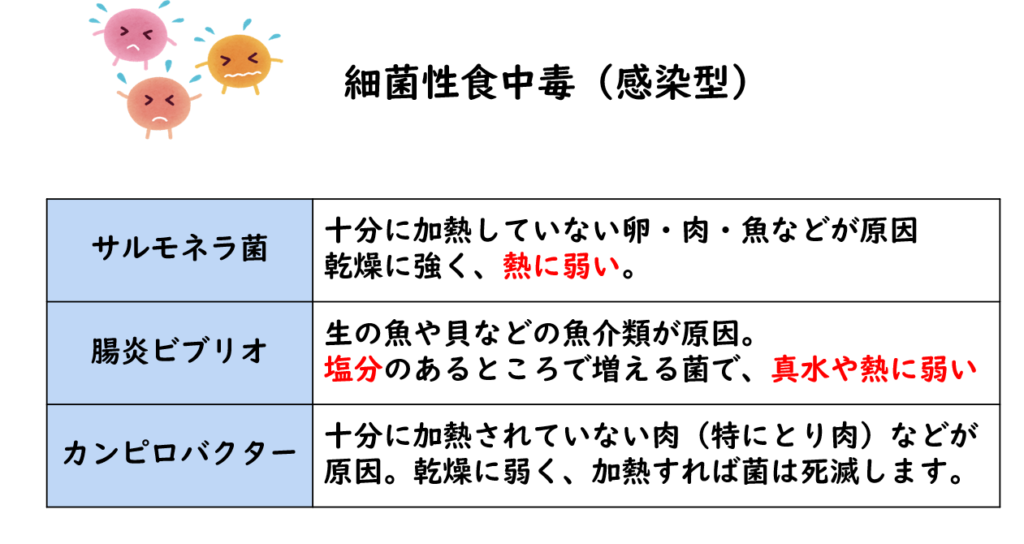

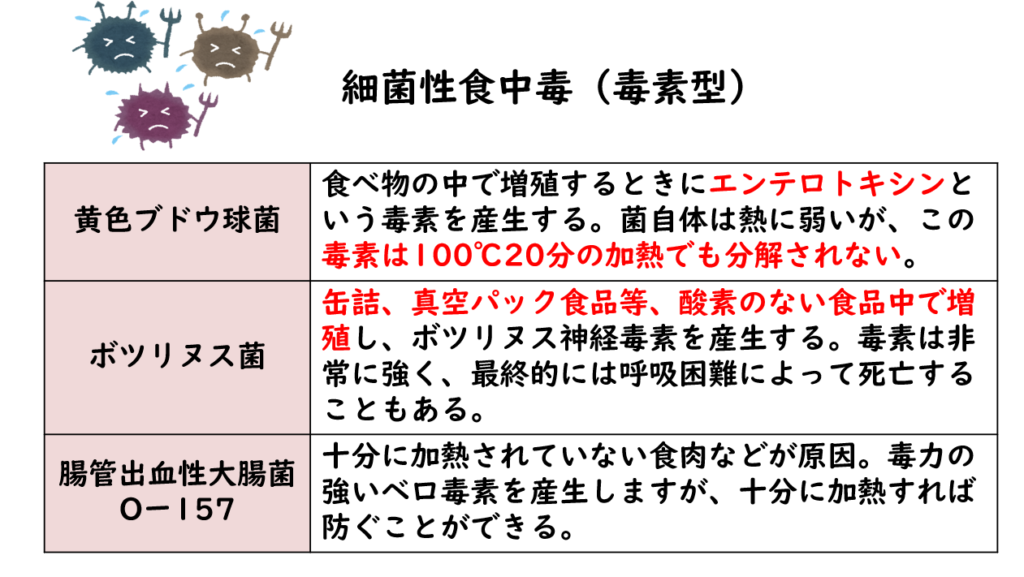

細菌性食中毒は、感染型と毒素型に分けることができます。感染型は食物に付着した細菌そのものの感染によって起こるもので、毒素型は、食物に付着した細菌が増殖する際に産生した毒素によって起こるものです。

感染型の主な原因菌として、サルモネラ菌、腸炎ビブリオ、カンピロバクターがあります。

毒素型の主な原因菌として、黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌、腸管出血性大腸菌 O-157があります。

ウイルス性食中毒の主なものとしてノロウイルスがあります。

自然毒食中毒

自然毒食中毒は、動物性と植物性に大別されます。動物性は、毒素をもった動物を食べることによって起こる食中毒です。代表的なものフグ毒(テトロドトキシン)があります。植物性は、毒素をもった植物を食べることによって起こる食中毒です。代表的なものに毒キノコがあります。

化学性食中毒

化学性食中毒は、有毒な化学物質が混入した食物を食べることによって起こる食中毒で、代表的なものとしてヒスタミンがあります。

職場における受動喫煙防止対策

受動喫煙対策の概要

喫煙者が吸い込む煙を主流煙といい、たばこから立ち上る煙を副流煙といいます。たばこの有害物質は、主流煙よりも副流煙に多く含まれています。

また、本人は喫煙しなくても身の回りに生じたたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙といいます。受動喫煙にさらされる機会が多い人は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群等のリスクが高くなります。

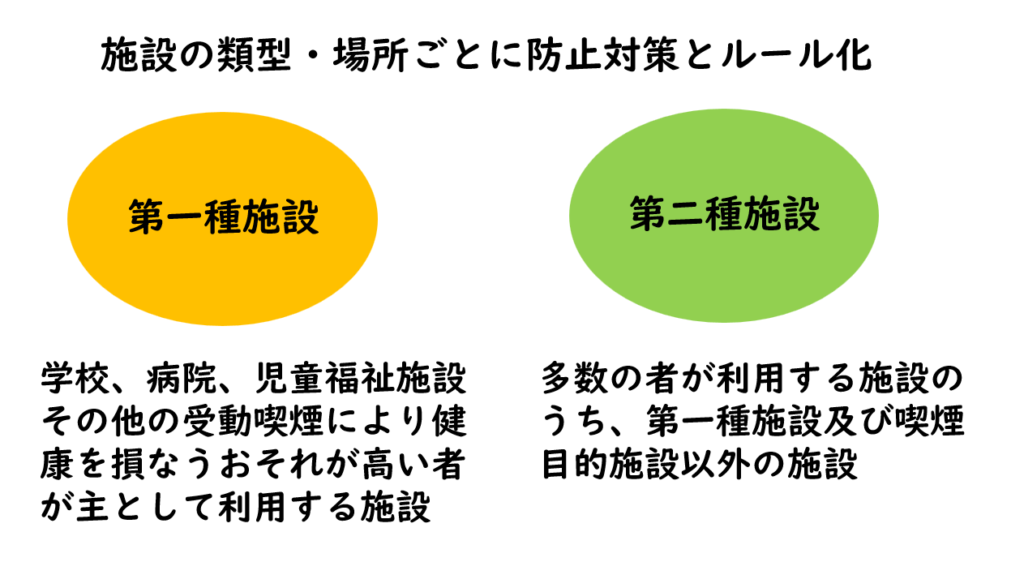

そのため、労働者の健康確保の観点から受動喫煙対策として施設の類型・場所ごとに防止対策とルールが定められています。

施設においては、第一種施設と第二種施設に大別されます。第一種施設は、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設とされており、第二種施設は、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設とされています。

第一種施設における受動喫煙対策

第一種施設は、原則敷地内禁煙です、ただし、施設の屋外には、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができます。

特定屋外喫煙場所の要件

- 第一種施設の屋外の場所であること

- 禁煙場所と明確に区画されていること

- 喫煙をすることができる場所であることを記載した標識の掲示がされていること

- 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置すること (例)建物の裏や屋上

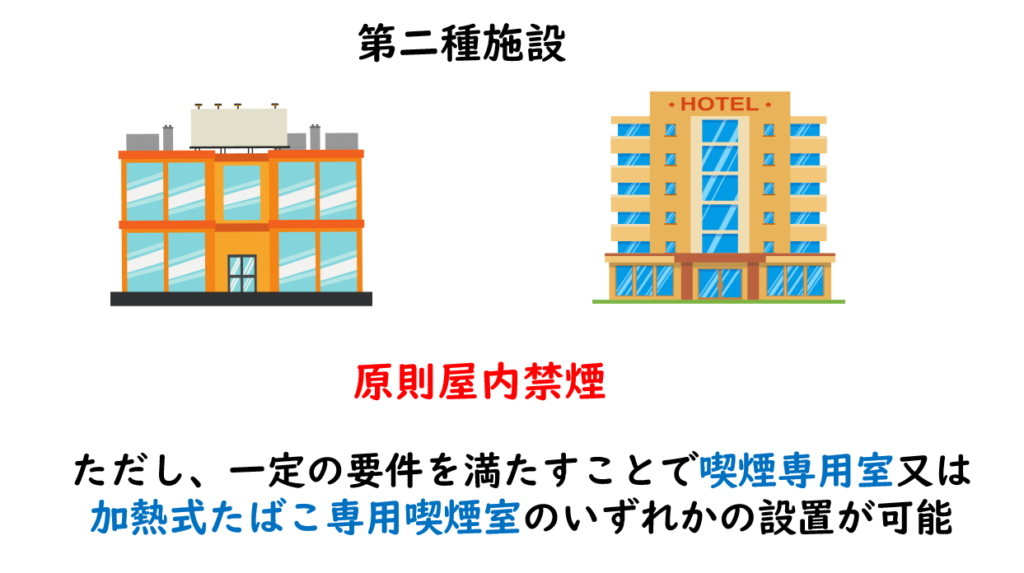

第二種施設における受動喫煙対策

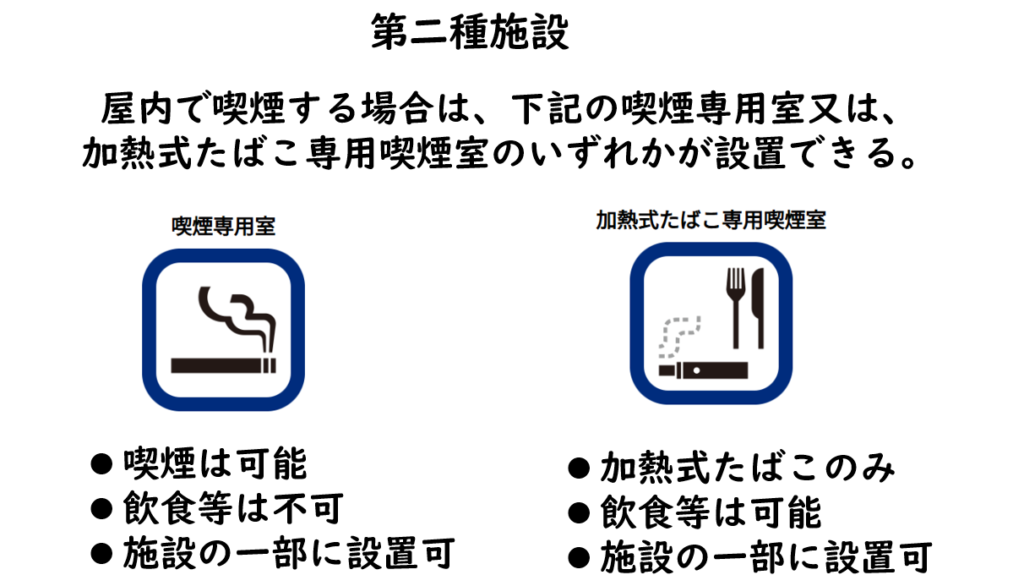

第二種施設は、原則屋内禁煙とされています。ただし、一定の要件を満たすことで喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室のいずれかの設置が可能とされている。

喫煙専用室は、喫煙は可能ですが、飲食等は不可とされており、加熱式たばこ専用喫煙室では、加熱式たばこのみ喫煙が可能で、飲食等も可能とされています。

喫煙専用室等の要件

- 第二種施設の屋内の一部の場所であること

- 技術的基準(①出入口において 喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2メートル/秒以上であること、②たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること、③たばこの煙が施設の屋外に排気されていること)全てに適合していること。

- 喫煙室出入口の見やすい場所に、①喫煙をすることができる場所であること、②20歳未満の者の立入りが禁止されていることといった事項が容易に識別できる標識を掲示すること

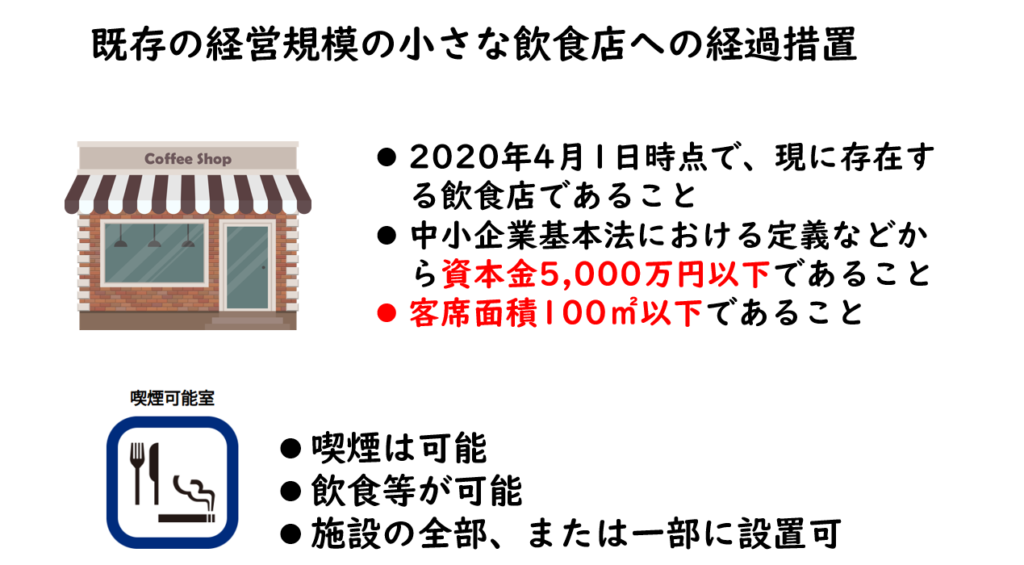

既存の経営規模の小さな飲食店への経過措置

既存の経営規模の小さな飲食店については、経過措置として、喫煙可能室を設置することができます。喫煙可能室では、喫煙や飲食が可能とされています。

経過措置の要件

- 2020年4月1日時点で、現に存在する飲食店であること

- 中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること

- 客席面積100㎡以下であること

20歳未満の者

20歳未満の者については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは一切立入禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。